L'Amérique Latine et la Nouvelle Revue Française

Pour les amoureux de la littérature sud-américaine, ce bouquin est vraiment une incroyable référence.

Le confinement m’a permis de balayer une fois encore les 80 ans rassemblés dans cette somme emplie de littérature sud-américaine. L’idée ici est de compiler des textes classés par chronologie et thématiques (articles, analyses, notes de lecture mais aussi textes publiés de grands auteurs). Le procédé est très intéressant pour suivre l’évolution de cette littérature.

On débute le voyage par l’analyse de Valéry Larbaud en 1920 et on le referme sur une note consacrée à Sabato, Avant la fin, datant de 2000. On suit ceux qui au fur et à mesure sont devenus les grands, les commandeurs du boom que sont les Cortázar, Vargas Llosa, Garcia Marquez, Fuentes et les trop discrets Onetti et Donoso. Mais aussi les précurseurs, figures tutélaires comme Borges, Bioy, Quiroga…, ceux qui à leur suite ont renouvelé, régénéré cette littérature tels que Cabrear Infante, Ribeyro, Sabato, Mallea… Bien entendu, on oublie forcément certains de grande valeur. il nous est ici impossible de faire la liste exhaustive si ce n’est en recopiant l’index des auteurs…

L’occasion de retracer quasiment un siècle de littérature absolument fascinante qui aborde ce continent chahuté par les bouleversements voir politiques, sociétaux, intellectuels. Et c’est peut-être là que réside tout l’intérêt de ce bouquin : pouvoir balayer un siècle de foisonnement intense.

Pour paraphraser Cortázar qui s'amusait lui-même avec un autre titre, ce livre aurait pu être nommé : le tour d'un monde en 80 ans.

Aujourd’hui, cette lecture m’amène à une réflexion plus globale et une certitude qu’il serait peut-être aujourd’hui très difficile de produire un tel assemblage avec une telle qualité sur près de 750 pages. Il fut certes aisé pour Gallimard de rafler les belles signatures et une bonne partie du catalogue grâce l’impulsion de Roger Caillois, ardeur défenseur/découvreur de cette vaste littérature. Feuilletant encore le bouquin, la question se fait plus mordante, depuis quelques années, les éblouissements/étonnements/admirations se font plus rares (non que je me sois habitué – on ne sait jamais), les auteurs ne m’embarquent plus, les sujets deviennent assez anecdotiques, le style assez ordinaire. Si les pitches sont intéressants en 4e principalement aux métiers des éditeurs mais au bout de 100/150 pages laborieuses force est de constater que la littérature semble se normaliser, devenir neutre, s’affadir.

Bien entendu, ne faisons d’un cas particulier, d’un creux de boom, parfois ici ou là une lueur. Par exemple aux éditions Métailié dont j’aime énormément la ligne éditoriale et les risques pris sur certains auteurs. Il faut saluer le travail de l’équipe, même si parfois déçu par certains choix de titres récents aussi, je conserve une profonde reconnaissance pour les recueils de nouvelles (Histoires d’amour / histoires fantastiques d’Amérique latine, deux recueils que je lis et relis régulièrement ou encore les recueils de nouvelles de Cuba ou Brésil qui sont définitivement magnifiques. Une mine fabuleuse pour démarrer cette littérature). Il y a des nombreuses plus petites maisons qui éditent avec plus ou moins de réussite – il convient de le reconnaître – des auteurs inconnus, jeunes (la prometteuse Asphalte avec sa collection Noir, la collection Miniatures qui recueille de jeunes talents aux Edition Magellan & Cie ou encore L’Atinoir). Avec des très belles surprises pour des talents prometteurs qui deviendront à n’en pas douter les prochains auteurs remarquables.

Mais pour cela, rendez-vous en 2080 pour le prochain exemplaire de la NRF.

Ce que je dois à Vargas Llosa

Un exercice d’admiration un peu particulier avec Mario Vargas Llosa. A qui je dois énormément.

Même si cela peut se nuancer, peu importe, j’assume depuis pas mal de temps cette dette accablante de la reconnaissance.

Il est des éblouissements à 15 ans qui demeurent. Généralement on évoque ceci pour les groupes de rock (eh oui je me fais vieux) comme les Doors, Love, Cohen ou autres qui restent à vos côtés durant une bonne partie du chemin. Il en va de même (peut-être, peut-être) pour la littérature. Et depuis bientôt 30 ans, la littérature sud-américaine est une vraie passion. Toujours entretenue, parfois déçue, parfois délaissée, souvent retrouvée. Cette passion je la dois à un hasard de bibliothèque dans laquelle ma mère me traînait. Aussi ce fut un insigne honneur ce 6 octobre 2018 que de serrer la paluche de Mario Vargas Llosa, à la dédicace du festival Aimer organisé par le journal Le Monde. Pour une conversation à l’Opéra, conversation menée par Paulo Paranagua, journaliste aux questions sud-américaines pour le journal du soir.

Un insigne honneur. Car voici bientôt 30 ans que je traîne mes guêtres dans la littérature sud-américaine et que je dois cette découverte (entre autres) à Vargas Llosa. Il y a donc plus 25 ans j’ouvrais Pantaléon et les visiteuses. Et ce fut le bouleversement, ce n’est pas excessif. A l’époque j’avais 15 ans, j’étais paresseux (je le suis toujours) et idiot (il m’en reste quelques séquelles) et avais peu pour ne pas dire aucune distraction dans une bourgade triste du nord de la France – dont je tairais le nom. Entre défis idiots et grotesques d’une bande écervelés et les longues chevauchées en mobylette dans la morne campagne. J’aurais préféré, à la façon d’un poisson dans son bocal, avaler des kilomètres en mobylette en faisant le tour infini de ce tout petit patelin sans grand intérêt. J’avais peu de goût pour la lecture (un truc inutile pour intello lourdingue, d’envie mais aussi sans doute un peu perdu la faculté à déchiffrer cette juxtaposition de signes).

La bibliothèque : obligation parentale

En 1993, un monde en guerre (ce qui ne change pas) mais sans internet (ce qui change), mes parents s’obstinaient depuis de nombreuses années à nous inscrire, mes soeurs et frère, à la bibliothèque municipale. Aujourd’hui, avec le recul, heureuse obligation. Je ne lisais plus depuis longtemps, j’oubliais les mots, les lettres, tout occupé que j’étais à contempler ma sottise avec une certaine satisfaction. Faisant le tour des rayonnages en dilettante pour contenter ma mère, je tombais sur ce nom étrange que je ne savais prononcer avec le double L (l’allemand était ma LV2) de Vargas Llosa au titre accrocheur pour le gamin que j’étais : Qui a tué Palomino Molero ? Je reniflais le bouquin, le prenais, lisais la 4e, le remettais en place, traînouillais quelques minutes pesant le pour et le contre (cela montre vraiment à quelque point j’étais con et le suis encore mais, avantage de l’âge, je le sais à présent). Je pesais de manière totalement absurde le pour et le contre pour l’emprunt d’un livre de bibliothèque comme si il s’agissait d’un emprunt financier courant sur un quart de siècle. L’image me consterne autant qu’elle m’attendrit. Mais le plus amusant est que j’ai contracté une dette de 25 ans.

Je ne saurai dire pour quelle raison j’hésitais à cet instant-là. Quoi qu’il en soit je le laissais sur place (yep, je vous ai dit que j’avais un fromage blanc entre les oreilles et une main généreusement pourvue en poils de paresse). 3 semaines plus tard, je retournais à la bibliothèque la vague envie d’emprunter ce livre reposé la fois précédente. Las ! Il n’y était plus, emprunté par quelqu’un. Je maugréais contre l’emprunteur indélicat qui me privait et non contre ma bêtise mollassonne. Pour me consoler, je prenais un autre bouquin du même auteur sans même le feuilleter. Pantaléon et les visiteuses. Et là big bang ! Déstructuration du récit, de la chronologie, des unités de lieux, dialogues comme colonne vertébrale, rythme, mots crus, situations cocasses, multiplication des personnages, exotisme des lieux. Dans la fureur sexuelle de l’adolescence, je me plongeais dans une littérature de chair et de sang, de violences au style radicalement des narrations lues auparavant, à des années-lumière de ces histoires imposées au lycée, lisses qui occupent des gamin(e)s de 14-16 ans.

Le sentimental est celui qui voudrait le profit

sans assumer la dette accablante de la reconnaissance.

— James Joyce

Ulysse

Une suite ininterrompue

D’ordinaire les 200 pages de ce bouquin m’auraient coûté plus de 4 mois d’efforts pénibles, contre toute attente il fut avalé en quelques jours. Une mue complète, radicale et essentielle venait de se produire. Je la dois à Vargas Llosa, peut-être étais-je prêt et que Vargas Llosa ne fut qu’un hasard. Je ne le pense pas et pour cette raison qu’au travers de cet article impudique je tente de lui dire ce que je n’ai pas su lui dire ce 6 octobre bafouillant rapidement des platitudes navrantes tout ému étais-je de cette rencontre. Sans doute le 175e plouc de la journée à lui débiter des âneries. Un de plus parmi les quelques milliers dans les mois précédents.

Bien entendu, rien de bien extraordinaire dans tout ceci. Juste une envie de dire à Vargas Llosa ce que je ne suis pas parvenu à lui dire lorsque je le croisais en 2018. Loin des emportements de coeurs qui caractérisent trop souvent les ados (heureusement pour un vieux machin de 40 balais), la fièvre a certes disparu. Seule reste l’estime. Toutefois, je le croyais, car agité par la fébrilité qui étreint ces groupies qui rencontrent leur idôle. Une rapide poignée de main, un vomi de phrases sans queue ni tête, mitraillé et à voix basse. Lui aimable un sourire avenant avant de me serrer à nouveau la main. Tout ce que je n’ai pas su lui dire, contenu depuis 25 ans, qui pouvait s’exprimer en quelques secondes et qui n’a été que du bruit dans la hall d’entrée de l’Opéra Garnier

Sur le vif

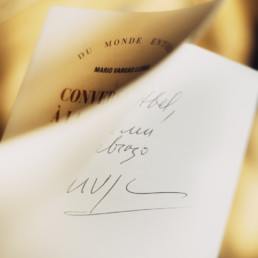

Nous attendions notre tour pour la dédicace. Cette photo m’émeut particulièrement car c’est à ce moment-là que j’ai pris véritablement conscience que j’allais m’approcher de celui qui a déclenché tant de bouleversements personnels. Alors que je finissais mes années universitaires, dans le flou de la fin des études, je n’imaginais pas croiser le chemin de cet auteur fabuleux.

Dans le fond

Je ne lui dois pas de lire, du moins pas seulement, je lui dois aussi le goût de la littérature : Cortázar, Garcia Marquez, Bioy Casares, Borges, Ribeyro, Cabrera Infante, Ocampo, Hernan Letelier… entre autres auteurs sud-américains que j’oublie. Mais aussi étrange, faut-il le souligner, tous les autres que j’ai découverts après Vargas Llosa qui m’a fait lire sans crainte Hugo, Balzac, Flaubert, Proust, Céline, Butor etc.. Toute la littérature française que je ne connaissais pas (navrant constat, hein ?). Ainsi un monde nouveau s’ouvrait devant moi.

De l’eau a coulé sous les ponts et je demeure fidèle à l’homme littéraire aux livres politiques (beaucoup moins à l’homme politique qui livre du littéraire). Son point de vue sur l’évolution de la politique et des régimes du continent est intéressant à écouter ou méditer comme lors de cette heure lors du festival Aimer. Je sais qu’on aime le détester pour ses positions politiques ou économiques, je trouve dommage qu’aujourd’hui ceci occulte le talent littéraire de cet homme.

Dès qu’un nouvel opus sort, je le lis avec avidité et empressement. Si les derniers livres, je dois le reconnaître, n’égalent pas ceux qui ont une influence décisive comme Conversation à la Catedral (chef-d’oeuvre de raison), La Maison verte (chef-d’oeuvre de coeur), Histoire de Mayta ou dernièrement (euh, dernièrement ? Tu vieillis, mec) La Fête au Bouc ou encore l’inégal Cinq rues Lima, je prends plaisir à entretenir ce lien particulier. Tout comme Julio Cortázar, il est de tous mes voyages de lecture ou relecture avec le même bonheur.

Et de manière induite, je demeure convaincu que Vargas Llosa m’a permis de développer une pensée, d’aller au-delà de moi-même pour regarder le monde différemment et m’en faire un avis. À me pousser. À me projeter telle une flèche (une pensée ici pour cette amie véritable). A l’instar d’un prof, d’un membre de la famille, d’une amie, il fut pour moi un déclic intellectuel qui fait qu’aujourd’hui je ne suis pas ce que l’on m’avait promis à l’époque. Je ne saurai dire si c’est bien ou non mais je ne cesse de me convaincre que oui fort heureusement pour moi.

Habitant à Paris, non loin du quartier fréquenté par Vargas Llosa, je caresse toujours l’espoir d’un hasard qui me porterait sur le chemin de cet auteur qui chambarda ma vie à qui je voudrais exprimer, sans vomir mon respect dans une conversation simple et chaleureuse, toute ma profonde reconnaissance

EN PARLANT DE "CONVERSATION"

Terrible et anecdotique choix que celui du livre pour la dédicace. Longtemps j’ai balancé entre La Maison verte et la Conversation (ces deux avec l’intégrale des nouvelles, récits et contes de Cortázar dans cette excellente édition Quarto feraient partie du carton en partance pour l’île déserte). Finalement j’ai opté pour la conversation qui est dans un entrelacement de temps et d’intrigues la somme des sujets de préoccupation de MVL. Et peut-être aussi l’envie d’un temps entre lui et moi, comme Santiago et Ambrosio, une conversation entre amis ou presque autour d’un verre.

Jean Malaquais

Bon, à vrai dire, ceci n'est pas l'article que j'avais initialement écrit pour cet exercice d'admiration dédié à Jean Malaquais (1908-1998). Turlupiné dès le début, il a fallu se rendre l'évidence que quelque chose clochait : je contournais le sujet, j'esquivais le motif principal.

En réalité, Jean Malaquais est pour moi un sujet de jalousie. Une jalousie intense et sans cesse renouvelée.

La première mouture très insatisfaisante était un bricolage mal fagoté, un bidule de sentiments personnels, de tentative analytique et de biographie de cet auteur injustement méconnu. Non, franchement pas à la hauteur du bonhomme.

Quand on s’intéresse à la chose littéraire, sans pour autant se lancer dans l’écriture, on s’apaise facilement l’âme avec la certitude d’avoir en nous-mêmes une grande oeuvre, quelques fulgurances, de jolies petites choses bien troussées. Mais lorsqu’on découvre que notre oeuvre existe déjà, qu’elle existe déjà depuis plusieurs décennies, la jalousie jaillit par tous les pores de notre être et le désespoir nous étreint. J’ai rencontré ce sentiment désagréable avec La Maison verte de Vargas Llosa, Les trois tristes tigres de Cabrera Infante ou Les années inutiles de Benavides et d’autres encore. Et Malaquais avec les Javanais s’ajoutait à cette infâme liste.

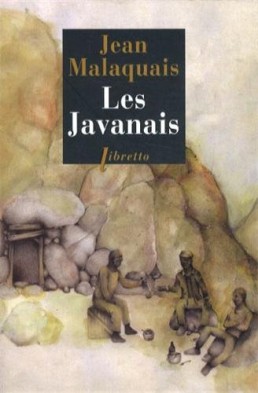

Une jalousie pour le sujet des Javanais, prix Renaudot 1939

Depuis quelques années, un sujet qui est assez de celui des Javanais me tarabuste sans parvenir à lui trouver une forme définitive, précise, ferme. Sujet insaisissable pour mézigues et si limpide pour Malaquais. De quoi chatouiller l’orgueil avec un fer chauffé au rouge. Passons… Si Planète sans visa constitue sans trop de discussion le véritable chef-d’oeuvre de Malaquais, assez étrangement je garde pour ces drôles de zèbres, ces Javanais, le véritable attachement, la tendresse du premier contact. Sans doute aussi le roman des Javanais est-il plus délié, plus libre dans la forme et le fond.

Une jalousie pour l’homme de l’être.

La vie de ces pauvres bougres, sans patrie, sans illusion dans un réalisme poétique qui ne cesse d’étonner. Sans misérabilisme. Comment ne pas s’attacher à cette faune apatride et bigarrée (Daoud et son cousin Elahacine, l’Arménien, les Russes en perdition) ? ne pas s’émouvoir de l’histoire Magnus et son magnifique amour raté ? ne pas rire aux éclats au récit de la vie tonitruante et tumultueuse de Mister Kerrigan ? ne pas s’amuser des pathétiques représentants de l’ordre ? ne pas s’indigner des conditions de vie de tous ces pauvres gens ? Grandioses et médiocres.

Rescapés de familles brisées, chercheurs d'aventures, participants occasionnels à des révolutions ou à des contre-révolutions, débris de mouvements nationaux et de catastrophes nationales, exilés de toutes sortes, rêveurs et voleurs, lâches et demi-héros, déracinés, enfants prodigues de notre époque, telle est la population de "Java", "île flottante, attachée à la queue du diable".

— Léon Trotsky

Un nouveau grand écrivain : Jean Malaquais (7 août 1939)

Une jalousie pour le style

Quel style ! Dans une langue qui n’est pas la sienne – bien que Malaquais n’ait jamais envisagé d’autre langue que le français pour la chose littéraire, Malaquais a choisi. Virtuose dans les registres, il réussit à nous embarquer. On se demande toujours comment eux réussissent là où nous échouons. Bien entendu, le talent. Et qui plus est bien, Malaquais met en scène avec une espièglerie et une brusquerie permanentes les personnages, incroyablement vivants par leur sabir drolatique et vivifiant qui entremêle le français et les langues d’ailleurs formant la langue officielle de cette île de Java. Que dire alors de la subtilité de Planète qui m’a profondément marqué, une délicatesse si difficile à trouver en cette trouble période de guerre (rappelons que le roman fut publié en 1947) avec son lot de romans manichéens et changeants.

Une jalousie, enfin, pour l’auteur

Pour celui qui a su se taire quand il n’avait rien à dire. Chose assez rare pour les écrivains. Après le Gaffeur, cet homme de conviction cessa le roman. Traducteur de Norman Mailer, enseignant aux Etats-Unis, s’impliquer dans les combats politiques, vivre sa vie tout simplement, ce silence obstiné fait que nous avons peu d’œuvres à nous mettre sous la dent. Et tout comme dans ses romans, on laisse Malaquais comme on laisse les personnages s’échapper pour poursuivre leurs propres routes. Car notamment pour les Javanais ou Planète le récit est une parenthèse, un œil qui scrute le coin soulevé d’un voile avant de subrepticement le rabattre lorsqu’on est découvert. Une tranche de nombreux personnages ainsi on y laisse Marc dans un abîme de perplexité ou la fausse Comtesse partir chercher sa rédemption à la fin de Planète sans Visa.

Et puis plus de jalousie ici

Mais une admiration respectueuse pour son chef d’oeuvre choral qu’est Planète sans Visa. Sentiment renforcé avec Coups de barre (renvoyons vers la terrible nouvelle Ivanka). Quoi qu’il en soit, Malaquais vaut le détour, il est une véritable rencontre. Les Javanais m’appellent et notre Planète sont à revisiter une fois encore. Un moment tout bonnement passionnant, une lecture qui rend profondément meilleur et plus intelligent (et un peu jaloux mais ça, c’est presque une autre histoire).

QUAND LE HASARD FAIT DU BIEN LES CHOSES...

Entre Java et Singapour, il n’y a qu’un pas. A l’occasion de vacances familiales et singapouriennes, j’entamais avec une fébrile curiosité tout d’abord les Javanais. Cette curiosité s’est très vite transformée en intérêt puis, dans la foulée, en véritable addiction. Dès qu’un quart d’heure se présentait, je filais avaler quelques pages tant et si bien que rapidement j’ai dû ralentir le rythme. Savourer le bouquin et conserver un truc à lire.

Mais vlà t-y pas que l’Empereur dans une de ses facéties coutumières (nous continuons de l’éprouver), notre bonhomme donc déclare une varicelle bien sentie à quelques jours de notre vol retour pour Paris. Du coup sorties limitées et donc plus de temps passer au chevet du Tit Gars malade. et hop Les Javanais avalés en quelques heures à peine. Comme ça, sans coup férir.

Sous le charme de cet auteur absolument envoûtant, bourré d’ironie délicate, de subtilité gracieuse, de tendresse subtile. J’aurai aimé me rendre aussitôt dans une librairie pour commencer sans plus attendre Planète sans Visa ou Coup de barre… mais j’étais à Singapour.

Pour en savoir plus sur ces livres, peu d’informations disponibles (eh oui même sur Wikipedia) sur le web,

du coup je vous renvoie vers la Société Jean Malaquais Malaquais.org.

Par souci de transparence, j’adhère à la Société Jean Malaquais depuis quelques années.

Je ne touche strictement rien pour cet article.

La motivation de cet article reposait sur l’envie de mettre en lumière le travail de réédition des ouvrages par la Société.